Este texto se publicó en la serie Batallitas de El Correo en 2013. Nadie como Yolanda para comprenderlo.

¿Por qué los jóvenes llegan a las pruebas de Selectividad sin saber expresarse ni comprender un texto? La respuesta está en la Antigüedad

Escribe Plutarco, filósofo y biógrafo griego que vivió entre los siglos I y II de nuestra era: «No ha mucho tiempo se adiestraba en Roma a unos elefantes a hacer giros y ejercicios extraordinarios, difíciles de ejecutar. Entre ellos había uno más torpe que los otros a la hora de aprender, por lo que había sido castigado muchas veces. Lo sorprendieron por la noche ensayando y repitiendo solo al claro de luna lo que le habían enseñado».

Este fragmento de ‘Sobre la inteligencia de los animales’, texto recogido en el libro ‘Gabinete de curiosidades romanas’ (J.C. McKeown, ed. Crítica), me viene a la cabeza cada vez que las administraciones públicas polemizan sobre una nueva reforma educativa para elevar supuestamente las competencias de los estudiantes. Ni partidarios ni detractores de los cambios se paran a pensar en por qué los jóvenes terminan el bachillerato con dificultades para exponer sus ideas verbalmente y por escrito, o para entender un sencillo ensayo. Y da igual que hayan estudiado solo en castellano, en un modelo bilingüe o exclusivamente en la lengua cooficial.

Todas las reformas de la enseñanza se reducen a una discusión política y burocrática sobre qué administración debe controlar el temario -y más si se trata de la asignatura de Historia- y sobre cuántas horas se asigna a cada idioma y a cada disciplina. La Formación Profesional, crucial para el desarrollo económico, no despierta el mismo interés que la discusión sobre cuál debe ser lengua vehicular del sistema educativo, una cuestión que se remonta a la Antigua Roma, cuando la enseñanza en latín y griego ya suscitaba controversia entre los educadores.

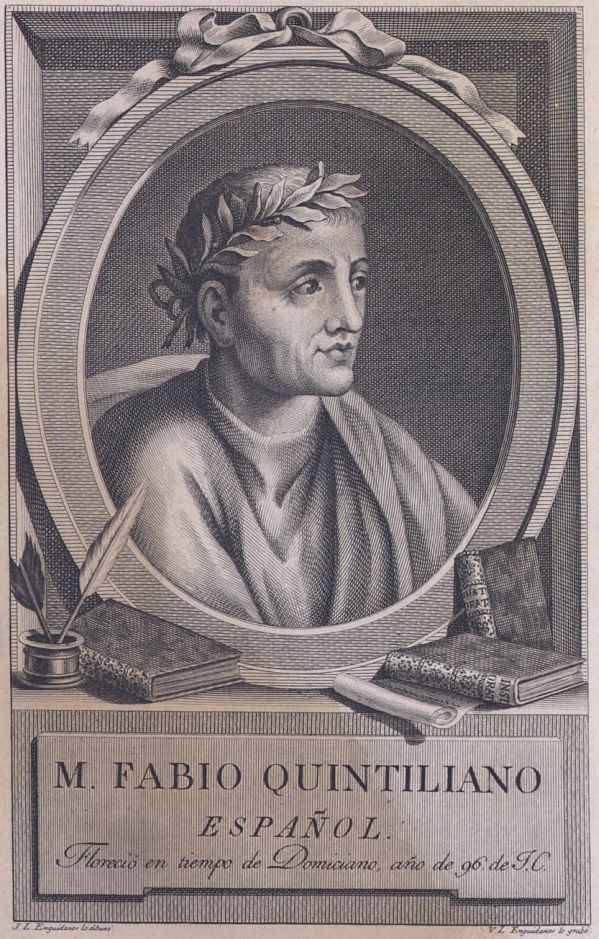

El más reputado de todos ellos, Quintiliano, un letrado, profesor de retórica y pedagogo del siglo I después de Cristo, hacía entonces una sugerencia que arroja algo de luz sobre las recurrentes batallas lingüísticas actuales.

«Me inclino más -escribe en el ‘Aprendizaje de la oratoria’- a que el niño comience por la lengua griega, pues la latina, que está más en uso, la aprendemos aunque no queramos; y también porque primeramente debe ser instruido en letras y ciencias griegas, de las cuales se originaron las nuestras. Mas no quiero que en esto se proceda tan escrupulosamente que hable por mucho tiempo solo la lengua griega, como acostumbra a hacer la mayoría; pues de aquí dimanan muchísimos defectos, tanto en la expresión como en el acento (al hablar latín)».

Los razonamientos de Quintiliano, nacido en Calagurris, la actual Calahorra, han resistido el paso del tiempo. Creía que el ambiente del hogar era importante en la educación; proponía que los alumnos más pequeños jugaran con letras de marfil para familiarizarse con el alfabeto; elogiaba al buen maestro, subrayando que los estudiantes recuerdan con respeto a quien agrada y sabe enseñar; se oponía, igual que su contemporáneo Plutarco, a los castigos físicos… Pensaba, en fin, que la lectura, la redacción y la imitación de los buenos modelos eran cruciales para el futuro orador.

El hombre que sabe expresarse debía ser, a su juicio, una persona de elevados principios y personalidad definida, «la consumación de la máxima expresión de la ética, la formación y el discernimiento estilístico», según explica el Diccionario del Mundo Clásico (ed. Crítica).

Por desgracia, Quintiliano, que tiene dedicada una plaza, una estatua y un instituto en Calahorra, no encontraría cabida en los debates educativos de hoy. Ni tampoco habría un hueco para Plutarco, autor de ‘Vidas paralelas’, que incluye veintitrés parejas de biografías en las que analiza la educación recibida por los personajes. Por no decir que a ningún gestor político o pedagogo les preocupa demasiado la situación del latín y el griego, y de las Humanidades en general, en el currículo académico.

J.C. McKeown, profesor de Clásicas, cuenta en ‘Gabinete de curiosidades romanas’ que el ostrogodo Teodorico el Grande, el segundo gobernante bárbaro de Italia tras la caída del Imperio romano de Occidente, era un hombre iletrado y también bastante lerdo a juzgar por lo que tardaba en aprender. Durante los primeros diez años de su mandato (que se prolongó del 493 al 526 después de Cristo) necesitó una plantilla de madera para escribir ‘Lo he leído’ en los documentos que le mostraban, una plantilla como la que Quintiliano recomendaba a los niños que ya distinguían las letras del alfabeto.

Deja un comentario